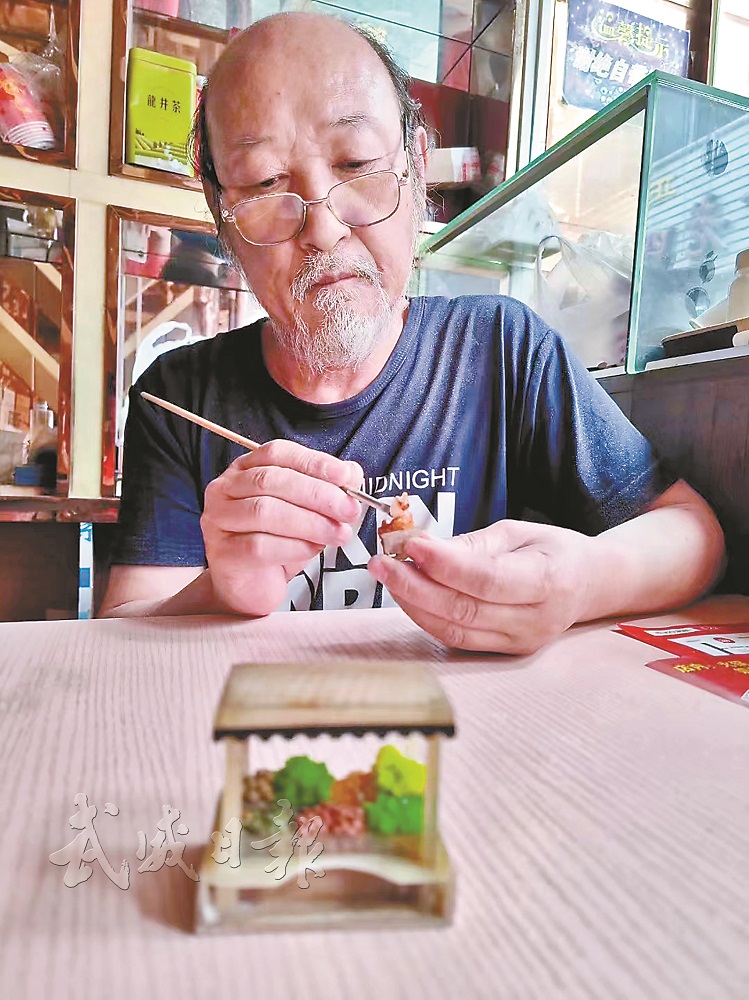

刘金禄在雕刻中。周潮阳

牛角微雕《清明上河图》作品部分展示。周潮阳

“历史是一堆灰烬,而灰烬的深处有余温”。武威,几千年的悠悠岁月涵养出深厚的人文底蕴和灵秀的城市气质,也孕育了一大批非物质文化遗产,“武威手艺”在这片人文沃土上扑棱扑棱翱翔……千百年匠心传承,形式之杂让人眼花,项目之多让人震撼,内容之精让人瞠目……这个冬日,让我们来一场与非遗的邂逅……

深冬,负雪。在刘金禄老师家里,一杯醇香的陈年普洱,一段婉约的程派青衣,一次关于牛角微雕的相遇……

【一】

和凉州文化研究院赵大泰老师“探寻非遗”相约时日已久,因工作忙碌,一拖再拖。周末,赵大泰老师打来电话说武威非遗又展新姿。在2022年甘肃省工艺美术行业评审认定会上,因为8米巨幅牛角微雕《清明上河图》独领风骚、艳压群芳,作者刘金禄获得“甘肃省工艺美术大师”称号,问我可有兴趣前往探“宝”。

说真的,对于微雕,我是“小白”。压了电话,匆匆找“度娘”学习,做了点功课前往,还是心虚得脚底像踩了云朵。

刘金禄的家在城之东南,房子不大,沿四面墙或摆或挂了自己的作品,却不见生活用具,也不见荣誉证书,心里徒生好奇,这到底是一位怎样的老人?按道理说,他的荣誉证书应该是摆不下了。

采访前并没说要采访什么,随便聊,从《清明上河图》第一次进入公众视野,刘金禄就开始高频率面对各大媒体,所有话题都聊成了模式。我理解了为什么自报家门说我是记者时,他反应寡淡,因为老人的心思不在逐名追利,能做到“择一事,终一生,不为繁华易匠心”,还有什么能比偏爱更令人有坚定的信念呢?

称得上旷世之作的“牛角微雕《清明上河图》”创作周期长达23年,背后的汗水、泪水流了多少不得而知,毅力、动力、定力却可想而知。

【二】

呷几口热茶,刘金禄渐渐放下戒备,聊起他18年来无半文收入。靠节衣缩食买来材料,靠亲朋好友接济得来一粥一饭,靠三尺见方的灶台筑起一方艺术天堂,靠对这份事业的执着坚持到春暖花开……他时而手舞足蹈,时而陷入沉思,时而痛哭流涕……这样,眼前,一个内心狂热、外表孤独的艺人最真实的一面赫然呈现。

“那时候穷困潦倒,但每日只要有一顿饭解饥,我就可以足不出户,两耳不闻窗外事,一心只刻牛角骨。”说这些话的时候,艺人的眼角有晶莹的东西,嘴角却是45度地上扬。我分不清他是对历史无奈的悲情控诉,还是对今天成就的低调炫耀。

也许,就是喝完那一顿清汤寡水的白面条后,他倔强地压平了凸起的牛角平面,也许,就是咀嚼着盘里剩的最后一根青菜时,一个新奇的念头从大脑闪过,也许,一抬头,瞥见挂钟的时针停摆在凌晨三点的刻线上时,他正把混杂着汗滴的胶水抹在一位“老者”的胡须上……

话匣子打开了。

茶几对面,刘金禄滔滔不绝,回忆着他的艺术之路,茶几这面,我在刘金禄不断交错的历史与现实的讲述中穿越、游离……

刘金禄,年近七旬,甘肃省工艺美术协会会员,祖籍天津,就职于武威市歌舞团,时任舞台美术道具师。有资料显示,他的天赋异禀除了自身努力,更多的来源于原生家庭的艺术熏陶。

刘金禄的曾祖父就是技艺高超、名扬八方的雕刻大师,其父亲刘凤岐是武威工业和电影创始人,他从小跟着父亲学习手艺,13岁就达到四级钳工水平。此后,子承父业,一发不可收拾,在艺术路上跌跌撞撞,似浑浑噩噩,又明明白白地奔向未知……

传承了基础的雕刻技术,加上结合自己独到的审美观和新奇的构思,刘金禄对传统工艺不断进行改进再改进,最终,形成了独特而独有的“刘氏”微雕风格。

最能代表“刘氏”微雕风格的作品,当属以张择端《清明上河图》为蓝图进行纯手工制作的立体牛角微雕作品《清明上河图》。

这,是其毕生心血结晶。

创作这部作品的缘由其实就是一场机缘巧合。

刘金禄的哥哥给他邮寄来一副印制着《清明上河图》的挂历作为新年礼物,打开挂历的一瞬间,整个房间空气瞬间凝固, 刘金禄表情僵硬,杵在挂历前半天回不过神来。想创一部传世之作,把“半生风雨半生伤,半生思索半心凉”留在这人世间,总结他曾半苦半甜半寒酸的悲欢和半醒半梦半神仙的逍遥以及半杯浊酒半流年的时光吟叹。

“这不就是我后半生的交代吗?”

【三】

微雕的根在中国,早在殷商时期,我们国家就出现了微型雕刻技艺。单用微雕技术创作《清明上河图》却是全国稀有。尽管此前已有绘画、剪纸、苏绣、浮雕等艺术手法再现名作《清明上河图》,创作手段也是多样化,但全方位、多角度、立体式展示还是首创,刘金禄不敢多想,怕自己想多了就会让想法胎死腹中,付之东流。

一点一点来实施,这是下一盘大棋最好的规划。

实施起来却是困难。图纸、用料、工具的选择,框架构思、对作品的领悟理解……工程量大,工作难度大,程序繁杂。开弓没有回头箭,1982年的一天下午,刘金禄洗了手,泡上茶,把挂历再次打开,对着父亲的遗像拜了三拜!他给自己设置了一个漫长而熬人的未来,却并不知道,是否可期。

第一步迈出去了:就地取材,用当地白牦牛牛角,一是质地坚硬不易变形,保存时间长,二是可以把武威元素融入这历史的印记。

先说选材。

白牦牛角取材优势诸多,质地坚硬不易变形,易长久保存,但选材要求也高。刘金禄说,选材白牦牛角,首先是牦牛的年龄要在6岁以上,年龄太小,牛角太嫩,质地脆软;其次,必须是刚宰杀完的牛的新鲜牛角。初期没有经验,头年用没有暴晒的牛角雕刻的物件,第二年骨头里水分缩减比例缩小安装不上去,刘金禄只好把它们当废料继续改雕;最后,牛角的根部基本不能用,空心的,一压就碎,能用的部分是牛角中间实的部分和牛角尖,一个大牛角只能雕刻一两个人物,而一只小船需要好几根牛角。做房屋就更是耗材了,用平面材料多,一只牛角两面打磨,最后可用的部分少之又少。刘金禄常常会拿着打磨完的材料叹息,他的爱人说这哪里是心疼打磨下的一堆堆骨粉,分明就是心疼一沓沓钱呀。

前几年,牛角价格便宜,取材自然容易,当地一位老牧人将牛角攒下,过一段时间就收集起来提供给刘金禄。近两年,随着市场需求增加,价格一路飙升,手掌大小的一块买下来就在20元左右,制作成本越来越高,也让刘金禄常常望“角”兴叹,抽烟的档次一降再降,有时候一盒十几元的烟,也是摸摸羞涩的口袋悄悄从柜台上离开。

收集回来的牛角并不能直接运用。牛角的处理也是个繁杂的过程。先要在太阳下暴晒,生虫将肉质部分吃掉或者干化掉落,才能雕刻。

然后说雕刻。

微雕,顾名思义就是在非常小的空间上进行雕刻的一种艺术形式,这也是所有艺术形式中最为精细微妙的工艺之一。

“微雕跟一般的艺术品制作还略有不同,甚至还要更高难一些,创作面积过小,没有非常过硬的书法绘画功底和微观雕刻技艺很难完美呈现作品,而且创作者在制作过程中要聚精会神,屏气凝神,精神专注程度和意志力都是对创作者极大的考验和挑战。”刘金禄说,他有时候一天吃一顿饭,或者只喝一杯茶,饿不知、渴不觉、觉不眠是常态。

创作时,不用放大镜,不用显微镜,用的是一双微闭着半在世间半在天界的眼睛,用的是一颗半在历史半在现实的艺术心,创作出的作品微小的,可集拢在粒米和扁豆般的材料上,用电子放大镜放至数倍,才能看得清晰明白,看清布局谋篇,比如,一把只有黄米粒大小的酒壶,壶身晶莹剔透,有镂空有花纹,最神奇的是,竟然还能揭开壶盖,看清壶底世界。

固定、磨刀、雕刻……都得有一套特殊的微雕技法。“熬上一个晚上,只能刻两三个人物或者一个建筑物,成功率、效率都非常低,一根牛角最多只能刻成两到三个物件。”刘金禄做微雕全凭肉眼和感觉完成,除了日复一日不断学习提高审美,再就是日复一日不断练习增强手感。他说,微雕首先得有一定的书法与绘画基础;其次是要沉得住气、静得下心、守得住清贫,耐得住寂寞;必须有牺牲精神,这份枯燥却又细致的活,没十年二十年根本练不出来。

再来说构思。

艺术就是一种表达,就是个体对世间万物的理解与诠释,它装载着创作者的昨天和明天,它展示着肉身与灵魂的当下。一把刻刀,毫厘间显大千世界,雕刻的不仅是社会百相,还是刘金禄自己的风雨人生路。

“牛角微雕《清明上河图》”以张择端《清明上河图》为蓝图进行再创作,总长度16米,目前完整呈现的部分有8米,共8段,可分可接,每一段约一米见长。

《清明上河图》反映了当时的社会状态、人文气质、生存状态,其文化历史内涵波澜壮阔。创作前,刘金禄对《清明上河图》里的一草一木、一砖一瓦、一人一物仔细研究,把自然历史、风土人情、生活习俗、人物特点、建筑特色都吃了个透,可以说是了然于胸。然而,立体呈现,对刘金禄真的是一次新的挑战。

桥台台阶多雕花,亭台楼榭有翘角,轩阁廊舫水墨韵,市井小巷烟火气,酒店茶馆显奢华……然,在刘金禄的刀下,灵活智慧的架构,合理对称的布局,大气个性的空间,柔和优雅的线条……楼观、屋宇、林木、人物,刻画细致,栩栩如生。初春的清晨,朦胧的薄雾还没有散去,枝芽萌动的小树林里传来淅淅索索的响声,农田里的小苗探着头……临河中的船只来往不断,古拱桥宛如飞虹……

摄取万象,塑造典型,托寓自我。整部作品,通过观察、提炼,尽物态,穷事理,把自然美升华为了艺术美。从内容看,展示的人景物繁多,大到广袤的原野、浩瀚的河流、古老的城郭,细到舟车的桨、小贩的帽、市招上的文字……其雕刻难度可想而知。从结构看,紧而不乱长而不杂,脉络分明。每个人物、景象、细节,合情合理、疏密有致,充分体现了作者深刻洞察力和高度的组织能力。从技法看,人与物、人与自然、物与物、各种动态静态的结合、整体比例和谐有序,无一丁点违和感。板壁、隔扇门、书橱、多宝格等,空间既分隔又连通,非常符合历史气息和时代特点。

谁家坐在花轿里摇着蒲扇的小姐肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,正是“云一涡,玉一梭,淡淡衫儿薄薄罗,轻颦双黛螺。”

哪家公子正乘船过桥。船夫们有的用竹竿撑着,有的用长竿钩住桥梁,有用麻绳挽住船的,还有的忙着放下桅杆……船上的人大声吆喝,桥上的人伸头探脑,远远张望……名闻遐迩的虹桥码头,一个水陆交通的会合点,被高超的雕刻技艺描绘出了车水马龙,熙熙攘攘的热闹景象。

船舶之结构、外板之排列、成排之钉眼都清晰可见。刘金禄对艺术的要求达到近乎苛刻的地步。

巨作分为三部分,汴京郊野的春光、繁忙的汴河码头、热闹的市区街道,所有材料都用了“牛系列”副产品,近百株树木用碎牛角粉加胶塑成,柳树枝用牛鬃毛染制而成。船上纤绳,完全可以用替代品做绳子,但是刘金禄与自己较上了劲,用牛尾巴手工搓成。搓一根绳子长一个脓泡,摊开双手,刘金禄双手粗糙,布满了老茧。最难熬的还不是皮肉之苦,是满屋子飘散的腐肉臭气,满屋子飘荡的骨头粉尘,满屋子固化的空气和不被大家理解的孤独……

人物728位、车26辆、船只29艘、草棚14间、房屋152栋,亭子、轿子、小马、老牛、毛驴、骡子、骆驼多达几百个……这组数据,比作品本身的精美绝伦更让人惊叹!29艘船有客船、货船、游船、漕船,船体包括桅、篷、舵、橹、锚、帆,设备一应俱全。船工的操作形态,通过船舶行驶、靠泊、拉纤等场面刻画出来,令人拍案叫绝。

“艺术作品要想经得起时光打磨,必须遵从历史的检验。152栋建筑,遵循北宋编撰中国史第一部建筑规范《营造法则》,在门窗的雕刻上,取代了唐以前的板门和直棂窗选用格栅,全部采用榫卯结构,精巧绝伦。”看似无关紧要的手艺,血脉深处的暗河中流动着逆流而上的渴求。

【四】

每一种上苍创造的物象之外还有一种存在,那就是意念的物象,它不拘泥于眼睛的局限,在诗意的远方,有另外的闪现。

牛角、刻刀、锤子……他的世界很小,一个人,一盏灯,一个三尺见方的工作平台……孤灯相伴任凭岁月流淌。

汗水、掌声、荣誉……他的世界很大,爱人支持、家庭和睦、沉寂在历史的星空中的传世之作……方寸之间尽显天地苍穹。

窗外,一只麻雀从昏沉中醒来在空地叽叽喳喳;窗内,刘金禄在一杯茶里游弋,把玩着雕好的书堂,把浓墨写在一张白宣上。几个小儿姿态各异,似书声朗朗,整个画面简洁流畅,疏密有致,动感十足,空灵中含着端庄。

夜深人静时,他的创作也静悄悄地开始——

这时,大地万籁俱寂 ,听得见蟋蟀唧唧吟唱,听得见树上小鸟呼吸,听得见地下蚯蚓蠕动,听得见战斗的毛孔和汩汩流动的血液,唯独听不见自己心跳……一声叹息就是一阵惊涛骇浪,一声轻咳就是一次山崩地裂,唯有屏息凝神,集中意念,毫厘千钧,一气呵成,才可以把万钧之力倾注在一个点上,让他穿越时空隧道,与古人对话。

雕刻家的锤声,在古老的凉州上空,连续不断敲打了五十多年。

简朴中自有大道,看似粗糙,其实精细。在物质快速发展,信息大爆炸的时代,刘金禄依然困顿于几十年前一套不足80平米的旧楼房里,作为全省工艺美术大师,他并没有心灵失衡,而是怡然自得,享受着精神的富足,面对遍野繁花或者千山万水,一谈泰然自若,一把刀一根骨便可圆满。

有一种人,不穿绫罗衣不吃酒肉席,一辈子只做一件事,不鸣则已,一鸣惊人!刘金禄在舞台影视剧道具制作方面,也取得了很高的艺术成果。在话剧《凉州会盟》中设计制作了各民族道具300多件。在多部电视剧担任道具设计,获得道具设计大奖,独创模型《帆船》,参加建党70周年原武威地区民间工艺美术展,荣获一等奖。2023年11月,刘金禄还同时入选2023年甘肃省乡村工匠和甘肃省乡村工匠名师。

漫长的艺术创作经验也让他成了建筑学行家里手,船舶学的基础达人,并在民俗学、服饰学、古代车马造型、环境学等方面沉积了一定的专业知识。微雕《清明上河图》是他完美能力的体现,也为他赋予了新的身份认同。

【五】

从人生终极意义的探寻回归到当下民间艺术的生存与发展,刘金禄有自己独到的见解:“作为武威非遗传承人,一定会在作品中加入武威元素,除了用材是天祝白牦牛牛角,作品中的人物景观也‘移花接木’雕刻了武威籍名人名流,特色景观等。”

微雕作为非遗,目前有传承人吗?记者好奇。

“很少有人守得住清贫,守得住寂寞。”刘金禄愿意拿出自己工资支持学徒继承手艺,然而上门的小青年少则几日,多则几月,都没有超过半年就逃之夭夭。

音落处,竟然有几分悲怆。微雕这块徘徊之地,是否也如兰德晚年写就的小诗呢:我和谁都不争?

“非物质文化遗产,不能是老而遗、旧而遗。”刘金禄说,“这是还没遇到有缘人吧。这些有着数千年历史的非遗瑰宝,必定生生不息,历久弥新。”

深冬迟暮,新春可期。

听到这里,我似乎看到微雕作为生命力旺盛的文化,带着历史的厚重,理直气壮地向大众款款走来。 (本版图片由周潮阳提供)(记者张尚梅 梁俊秀)

网站简介

网站简介

版权说明

版权说明

广告业务

广告业务

联系我们

联系我们